PAR XAVIER MARTEL

Jeudi matin, 24 novembre 2016

Après avoir accompagné ma petite fille à l’école de quartier, je l’embrasse, lui recommande de bien se couvrir et de jouer en masse, puis je m’éclipse dans les rues du matin. J’aime observer les visages des passants croisés : yeux qui trainent de lourdes valises, tasse de café chaud aux lèvres, regard plongé à l’intérieur d’eux-mêmes. Ils s’éveillent doucement, pas à pas.

Peu de gens semblent avoir la liberté de saisir le dehors, de marcher pour le plaisir, les sens déployés comme une voile. Quitter ses préoccupations pour explorer le monde est un luxe, une chance. Là-dessus, je dois admettre que le métier de professeur de cégep offre une grande latitude à mes occupations : je n’ai pas à me rendre au même lieu tous les jours. Je peux transporter mes tâches dans un sac à dos et travailler où ça me chante.

Les cafés témoignent de plus en plus de cette réalité. Combien de salariés immergés dans leur écran d’ordinateur croise-t-on en un avant-midi ? Il y a un moment que je ne compte plus.

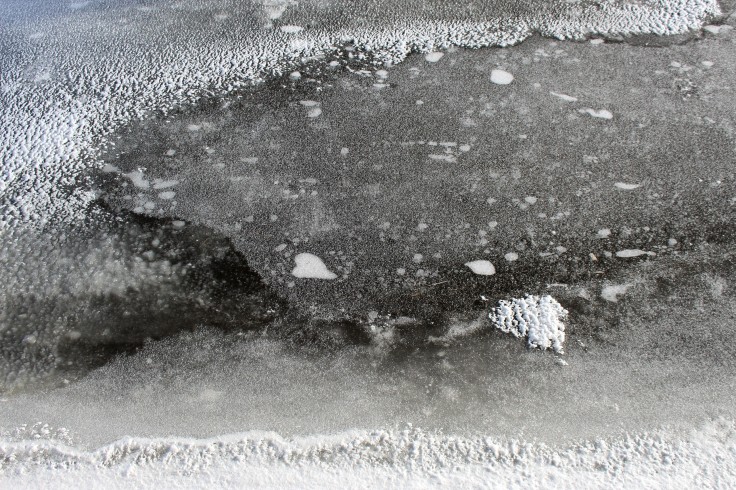

L’air du matin est frais. J’avance sur la lisière du trottoir où s’amoncelle de petits monticules de neige qui s’aplatissent sous mes bottes.

Un gros chandail de laine me garde au chaud, cadeau de mes parents. Les autos roulent, les cheveux des passants ondulent, le vent effleure les reliefs dans sa course. Les sourires sont rares ce matin. Peut-être est-ce l’effet du ciel blanc ? Des gens marchent la tête nue, prise entre les épaules dans une tentative de se réchauffer qui m’échappe. Pourquoi ne portent-ils pas une tuque ? Qu’est-ce qui peut bien décider quelqu’un sain d’esprit à sortir dehors lorsqu’il fait moins 15 degré sans se couvrir ? Si c’est une question de style, ça m’échappe encore plus car la posture des gens qui ont froid, et froid par choix, est tellement peu séduisante qu’elle en devient pathétique. Il me semble qu’il y a de l’infantilisme dans ce comportement. Enfin, c’est eux que ça regarde.

Un mariage de pigeons décolle d’une corniche et opère une boucle. Je les regarde sans jalousie avant d’entrer au Laïka. Une pile de copies à corriger m’attend.

* * *

Après quelques heures passées assis, je règle l’addition et m’échappe au dehors. La neige a recommencé de tomber. Sur le trottoir, j’avance en redressant l’échine. Je goûte la sensation rare d’être lié à tout : ciel, eau, froid, pieds, béton, terre.

C’est si bon de marcher.

Je te raconterai les lundis. Les lundis matin où la légèreté de la neige poudreuse dehors n’arrive pas à alléger le cœur reflété par la fenêtre. Les lundis où les yeux sont tirés vers l’arrière du crâne et, couché le ventre sur le sol, les l-armes se posent. Les lundis où on m’accepte comme je suis et où pourtant la banalité du jour continue de me tirer où je ne suis pas. la douleur. tirée vers l’arrière du crâne qui est aussi l’avent. Noël, les cadeaux, les repas, les ex, le calendrier, le temps. Qui reprend. en boucle et en guirlande. Être toujours un peu à côté. à côté de la plaque. la plaque. de glace. Je te raconterai comment j’ai failli glisser sur ton palier enneigé avant de me lancer dans le cours des ruelles. Je te raconterai l’histoire de cet enfant que j’ai croisé qui faisait un pas puis tombait et recommençait sans cesse.

Je te raconterai les lundis. Les lundis matin où la légèreté de la neige poudreuse dehors n’arrive pas à alléger le cœur reflété par la fenêtre. Les lundis où les yeux sont tirés vers l’arrière du crâne et, couché le ventre sur le sol, les l-armes se posent. Les lundis où on m’accepte comme je suis et où pourtant la banalité du jour continue de me tirer où je ne suis pas. la douleur. tirée vers l’arrière du crâne qui est aussi l’avent. Noël, les cadeaux, les repas, les ex, le calendrier, le temps. Qui reprend. en boucle et en guirlande. Être toujours un peu à côté. à côté de la plaque. la plaque. de glace. Je te raconterai comment j’ai failli glisser sur ton palier enneigé avant de me lancer dans le cours des ruelles. Je te raconterai l’histoire de cet enfant que j’ai croisé qui faisait un pas puis tombait et recommençait sans cesse.

Commentaires récents